夏夜无限好 就怕蚊子咬

别小看这只花斑蚊的“一吻”

它可能让你的关节像被锤子猛敲

痛到蜷缩成“虾米”!

基孔肯雅热

一种让患者因剧痛蜷缩如虾

痛呼“身体被折断”的蚊媒传染病

正随全球气候变暖与跨境旅行

悄然逼近我们的生活……

这个听起来像外国地名的疾病

来源于坦桑尼亚南部土语

意思是“令人弯腰屈背”

形象描述了

患者因关节剧痛而弯腰驼背的样子

基孔肯雅热(Chikungunya fever)

是由基孔肯雅病毒

(Chikungunya virus,CHIKV)引起的

通过埃及伊蚊和白纹伊蚊(花斑蚊)

叮咬传播的急性传染病

被携带病毒的蚊子叮咬后

通常3-7天就会突然发病

(最快只要1天,最长可达12天)

症状如下

体温升高至39℃以上,一般发热1-7天,部分患者还会出现"双峰热"——退烧后再次发热。

发病后2-5天,半数以上病例在躯干、四肢伸侧、手掌和足底出现红色斑丘疹或紫癜,疹间皮肤多为正常,部分伴有瘙痒感,数天后消退,可伴脱屑。

多个关节剧烈疼痛、肿胀,尤其是手腕、手指等小关节,可能持续数天至数月。

极少数患者可出现脑膜脑炎、肝功能损伤、心肌炎及皮肤黏膜出血。

有小伙伴看到这里

可能就产生了一种熟悉的感觉

怎么越说越像我们的头号大敌

——登革热!

是的

基孔肯雅热和登革热都由伊蚊传播

主要发生在热带和亚热带地区

发病初期

都有高热、头痛、关节和肌肉疼痛等症状

容易混淆

不过,二者也是有区别的

基孔肯雅热发热期较短

关节痛更为明显且持续时间较长

无论男女老少

只要被带毒蚊子叮咬都可能感染

但是以下两类人群风险更高

前往非洲、东南亚、南亚、美洲等流行地区的旅行者。

我国广东、云南等南方蚊媒活跃省份居民。

目前没有特效药和疫苗

治疗主要是对症处理

急性期不宜过早活动,避免加重关节损伤。

高热时用温水擦浴(出血患者避免酒精擦浴)。

对乙酰氨基酚等缓解关节痛(避免使用阿司匹林)。

出现脑水肿等并发症时需要降颅压等专业治疗。

目前

没有针对基孔肯雅热的特效抗病毒药物

也无疫苗可预防

所以防蚊灭蚊、避免叮咬是防护的关键

记住这个“2+3”原则

出行前根据自身需要进行出境前健康体检,及时查看旅游部门、出入境检验检疫部门的旅游提醒,提前了解目的地传染病的流行情况,学习相关预防知识,做好防蚊、灭蚊的防护准备。

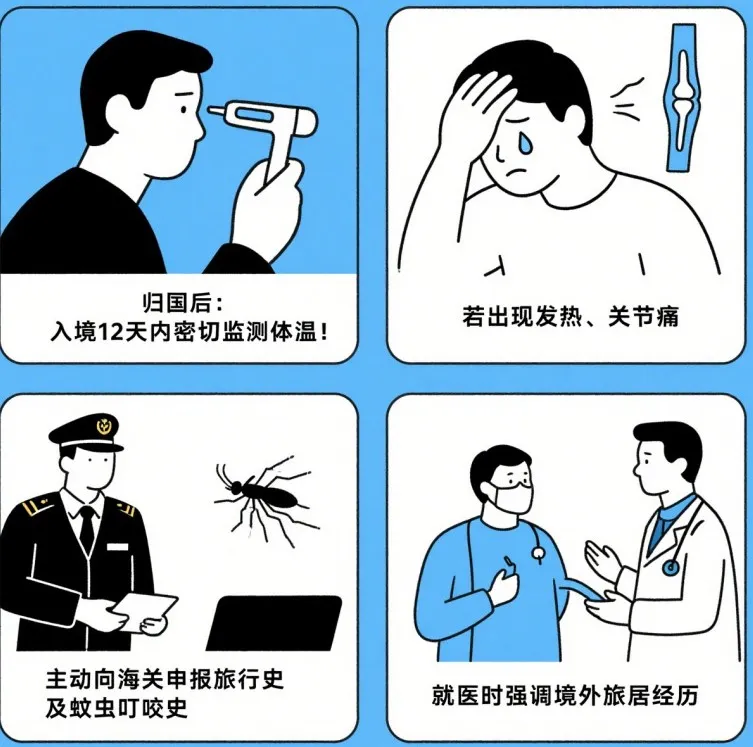

基孔肯雅热潜伏期为1-12天,归国人员在入境后12天内需主动做好自我健康监测,如出现发热、皮疹等症状,及时到医院就诊并主动告知医生近12天境外旅居史。

入境前若出现发热、皮疹等症状,主动进行健康申报并告知海关检疫工作人员近期旅行史及在当地有无蚊虫叮咬史,配合进行相应的检查和隔离治疗。

蚊子幼虫主要孳生在水培植物瓶、坛、罐、树洞、竹洞等小型积水容器中,消除蚊虫孳生地首要任务是“清积水”,从根源上“灭蚊虫”。

建议定时“翻盆倒罐”清理积水,水生植物定期换水洗瓶(每星期至少1次),勿让花盆底盘留有积水。

卧室纱门、纱窗、蚊帐必须装;

蚊香、灭蚊拍、防蚊灯适时备;

房间灭蚊杀虫、卫生死角要处理;

出门长衣长裤、驱蚊手环不可少;

户外树荫、草丛、凉亭等地方少逗留。

目前,没有有效的疫苗和特效药物可以预防和治疗基孔肯雅热,主要是对症处理,出现疑似症状及时就医。

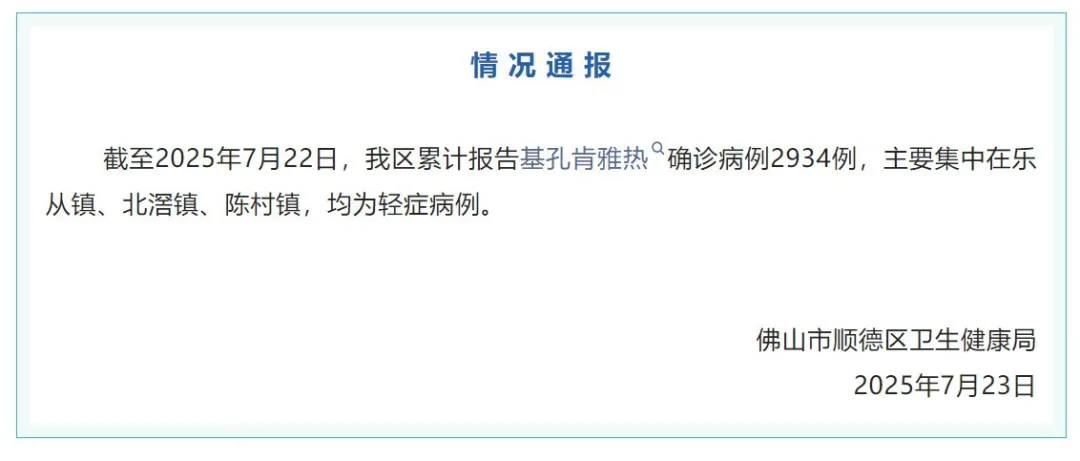

近期从基孔肯雅热流行地区(非洲:撒哈拉沙漠以南地区;东南亚:泰国、马来西亚、越南、菲律宾等;南亚:印度、斯里兰卡)或正在发生本地疫情的地区(如广东省佛山市)回琼后,要做好自身健康监测,若出现发热、关节痛等症状,务必立即就医,并告知医生近期旅行史!