为破解基层急诊急救服务能力薄弱、急救半径过大、响应时间过长等民生难题,陵水黎族自治县主动作为,以“守护群众生命健康”为核心目标,全力推进“15分钟急救圈”建设。通过科学优化急救站点布局、完善全域服务体系、精准提升专业救治能力,成功打通基层急救“最后一公里”,为全县群众筑牢了一道坚实的生命安全防线。

在“15 分钟急救圈”的规划与落地中,陵水紧密结合县域城乡功能布局、人口分布规模及群众实际就医需求,以陵水人民医院为核心枢纽,逐步推进急救网络延伸。截至目前,已在陵水中医院及英州、新村、隆广、田仔、群英、大里、本号等8个乡镇,建成8个基层急救延伸点,构建起独具陵水特色的“一中心、八站点”急救体系,让急救服务触达更多偏远角落。

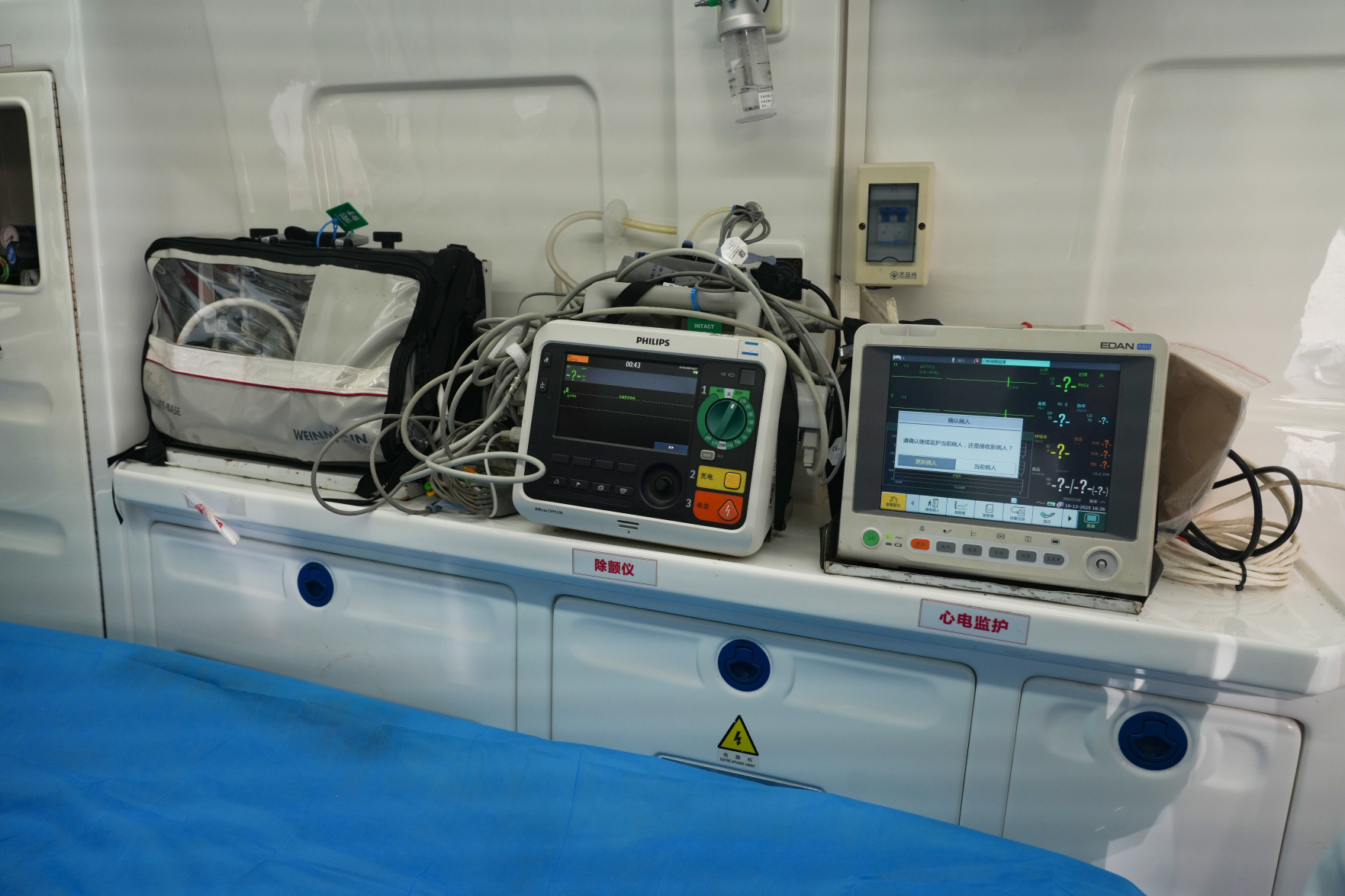

走进陵水新村镇中心卫生院急救站点,一派紧张有序的备勤景象映入眼帘:救护车整齐停放于指定区域,随时处于待命状态;急救医生、护士与司机全员在岗值守,24小时不间断响应突发急救任务。该站点严格实行轮班值守制度,确保“接到指令即行动”,为危急患者争取宝贵救治时间。不仅如此,站点的设备配备更是“硬核”——救护车内,除颤仪、呼吸机、各类急救药品等基层必需救治设备一应俱全,可充分满足常见危急重症患者的现场急救需求。

“生命是无价的,时间每分每秒都很紧急。”陵水新村中心卫生院全科主治医师郑小禄介绍,“我们的护士、司机、医生均经过专业培训,只要接收到患者的急救信息,就能确保3分钟内出车,15分钟内抵达现场开展救治。”

高效的急救服务,离不开科学的调度机制。陵水建立了以县人民医院为总调度中心的统一指挥体系:群众拨打120急救电话后,调度中心第一时间获取患者位置信息,借助智能系统快速分析,将急救任务单精准派发到距离患者最近的急救站点。为保障救援效率,各急救站点设定了严格的响应标准——接到派单后3分钟内必须出车,且从派单开始到救护车抵达患者身边,时间严格控制在15分钟以内,让“15分钟急救圈”真正从规划变为现实。

“我们负责新村整个片区的急救服务,6名医生和10名护士均接受过正规专业培训,实行一天两班倒制度。总院还为我们网点配备了2辆急救车和专职司机,确保3分钟内车辆能驶出医院门口,15分钟内抵达救治点为患者提供救治。”陵水新村中心卫生院副院长符家日补充道。

在“15分钟急救圈”的基础上,陵水进一步延伸急救服务链条,针对胸痛、创伤等高发急危重症,打造“精准化、专业化”救治通道,让急救服务更具针对性。围绕胸痛中心建设,全县每个乡镇均设立标准化胸痛救治单元:一旦接到紧急胸痛患者,胸痛救治单元可第一时间接诊,并通过信息系统实时将患者病情传回县人民医院胸痛中心;中心专家团队快速研判后,远程指导院前医生开展初步诊治;若确诊为急性心肌梗死,立即调度最近的120急救车,通过“双绕”模式(绕开普通就诊流程)直达医院手术室,此时介入团队已同步待命,第一时间为患者实施冠脉造影与支架植入手术,显著提升了心梗患者救治率。

“目前,陵水急救体系布局有10辆急救车、8个站点,通过每辆急救车15分钟的急救覆盖范围,我们对各网点(站点)进行质量控制和不断追踪,让患者无论是接触到移动的急救车,还是固定的急救站点,都能与整个急救中心保持紧密联系,我们的急救专家也能为患者提供系统性、连续性的院前救治服务。”陵水人民医院党委书记陈峰表示。

针对创伤患者,陵水遵循国内先进救治理念,建立“创伤救治一键启动机制”,严格落实“稳着上车就入院”原则。依托预告知机制与先进终端信息系统,实现患者“上车即启动救治”:患者一上急救车,病情信息便实时传回急救中心,多学科专家团队同步开展远程会诊,并通过视频指导院前医生进行初步处置;与此同时,多学科专家会提前集结到急诊科候诊,形成“医生等患者”的高效救治模式,大幅提高了危重创伤患者的抢救成功率。

“我们的急救体系与五大中心(胸痛中心、卒中中心、创伤急救中心等)深度联动,每个中心又有不同的学科组,像‘点线面’结合的救治网络。从胸痛中心的标准单元,到卒中中心、急救创伤中心,整个体系由总调度中心统一协调,针对不同疾病分别构建了专属救治体系,确保各类急危重症患者都能得到精准救治。”陈峰进一步解释道。

下一步,陵水将持续完善急救服务网络:一方面,不定期派出专业人员前往各景区、人口密集地段开展急救知识培训,提升群众自救互救能力;另一方面,逐步在各大景区建立急救单元点,进一步织密急救网络,让“15 分钟急救圈”真正成为守护群众生命健康的“安全圈”,为建设健康陵水注入更强动力。