近日

海南省国家生态文明试验区建设

和生态环境保护督察工作领导小组办公室

组织发布了《海南省第三批生态产品价值实现典型案例》

其中

陵水一案例入选

一起来看↓↓↓

案例原文

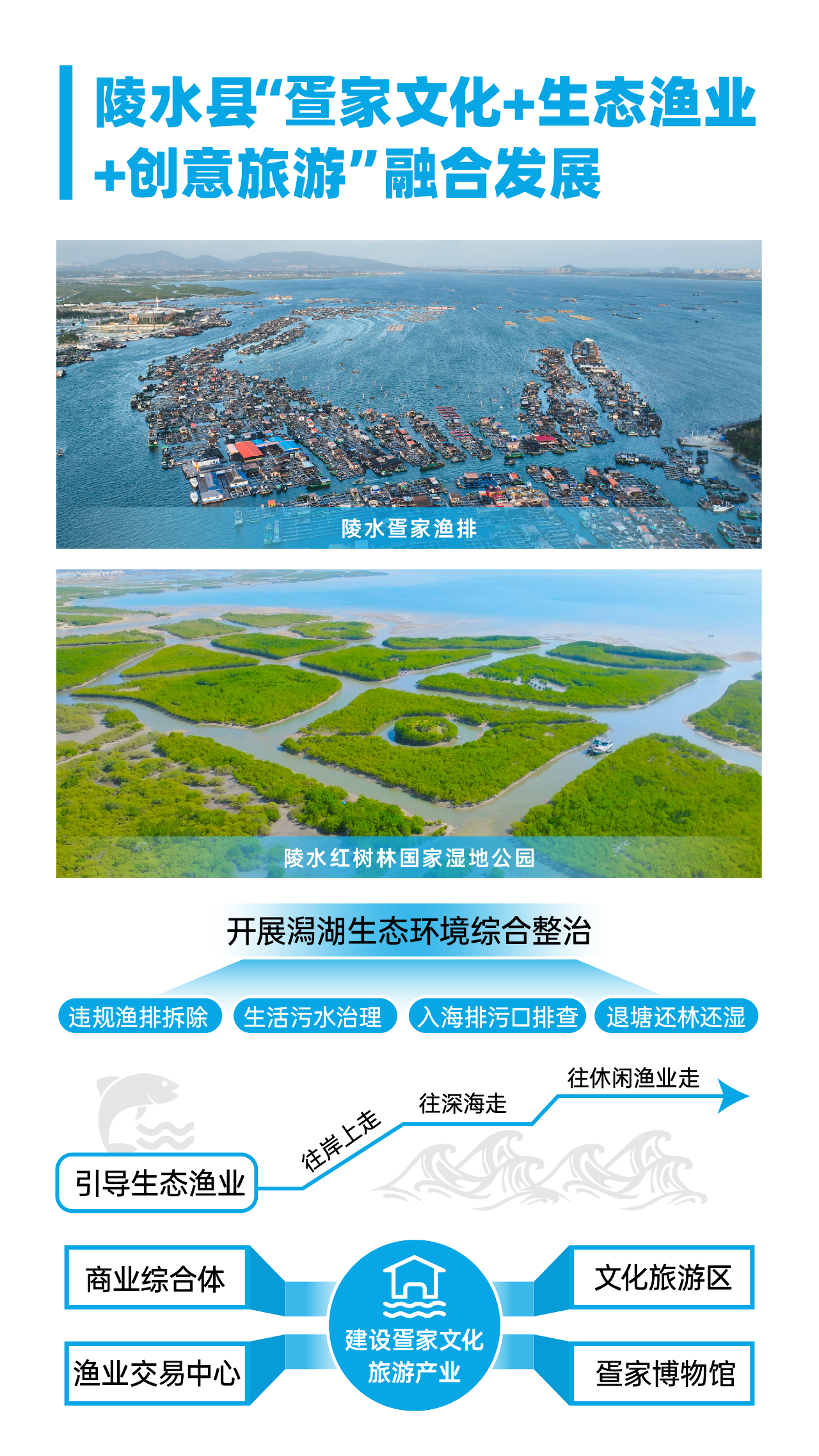

陵水疍家渔排位于陵水县新村镇东南部的新村港,靠近南湾猴岛,是海南疍家文化保存最为完整的区域之一。疍家渔民视水为陆、以舟为室、浮游江海,在此形成了独特的“海上村落”。近年来,陵水深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,致力传播疍家文化,认真落实往岸上走、往深海走、往休闲渔业走的生产方式转型路径,积极引导渔民转产转业,以点带面推进新村镇域城市更新改造、环湖旅游带打造、渔港码头总体改造和潟湖生态治理等多个项目建设,着力构建“疍家文化+生态渔业+创意旅游”模式,将新村镇打造成一个新型的渔业、旅游与艺术相生相融的区域,实现从艰辛粗放以求生计到人与自然和谐共生的华丽转身。

为解决海水养殖业粗放式发展对新村潟湖、黎安潟湖环境的破坏问题,陵水全面开展潟湖生态综合治理。全力整治违规渔排,拆除养殖渔排和海上餐厅722户;强化生活污水治理,完成新村镇污水处理厂建设,对新村镇镇墟及周边村庄生活污水进行截流收集处理,提升镇墟污水收集设施覆盖面和污水收集率;加强入海排污口排查,完成新村潟湖、黎安潟湖及周边区域75个入海排污口整治,有效改善潟湖生态环境;推动退塘还林还湿生态修复,完成潟湖周边陆域养殖场7788亩的清退补偿工作,实现禁养区内“零”养殖。

引导产业“往岸上走”。科学规划新村、黎安潟湖近岸滩涂养殖产业用地共2567亩,发展鱼苗育种养殖产业。采取“公司+合作社+农民”模式,整合乡村振兴发展资金,以资金入股龙头企业合作发展1060亩鱼苗繁育产业。引导产业“往深海走”。在自然资源和规划部门指导下探索开展海域立体分层设权试点,统一规划1.2万亩深海网箱养殖海域,采用海域三维管理模式(水面、水体、海床、底土分层利用),将传统渔排改造为集养殖、旅游、文化体验于一体的综合业态,发放首批4458.8亩海域使用权证书,大力推广深海网箱养殖和5G海洋渔业养殖新模式。支持和引导渔民以深海养殖海域使用权作价入股,成立16家深海养殖合作社,实现“报团取暖”。引导产业“往休闲渔业走”。结合潟湖生态资源优势和国家级渔村传统村落保护要求,深挖疍家文化内涵与特色,成立陵水海上疍家乡村旅游专业合作社,投入1000万元改造升级旧渔排,将其打造成为以疍家文化为底蕴、海洋元素为特色的全省首家海上疍家民宿,为转产转业渔民提供就业岗位32个。

陵水拥有全国最大的疍家渔村,县委县政府高度重视疍家文化传承与发展,将非物质文化遗产保护融入海洋生态保护修复工作,依托潟湖生态环境与千年渔耕文明,打造集生产、交易、文旅功能为一体的产业综合体,让簇生于海上的民俗之花焕发新彩。积极建设新村潟湖左岸商业综合体、新村镇渔业交易中心、疍家休闲渔业、疍家文化旅游区、疍家风情部落改造提升等项目,位于新村潟湖畔的海南疍家博物馆已建成开放。依托“红树林湿地”“桐栖湾”“桥山遗址”三大独具特色的旅游资源和良好的生态环境,在桐海村建设桐海红树林保护研学驿站和桐栖渔火农庄等打卡点,培育特色文化产业,成为疍家文化旅游“新名片”。

陵水依托得天独厚的自然环境,加强生态环境保护与治理,传承和发展疍家文化,通过“海域立体分层设权”等改革举措推动疍家渔排转型升级,有效减少近岸环境污染,解决海域资源稀缺问题,成为海洋资源集约化开发的标杆,实现经济与生态双赢。黎安潟湖、新村潟湖水质从2019年前各个点位水质均为二类、三类,甚至个别点位时有四类和劣四类水质,转变为水质总体为一类、二类,潟湖水质显著提升,优良率达100%,珊瑚礁、海草床、红树林等独有的海洋生态系统得到较好恢复,新村海草床面积由原来的4500亩修复增加至4650亩,生态环境明显变好。由渔排转化而成的海上餐厅与民宿,成为当地渔业转产的典型,更成为展示疍家文化的全新窗口,吸引了大量游客前往体验赶海、拖地笼等传统疍家节目,感受疍家文化的魅力。